"Ein Bild sagt mehr als tausend Spektren"

Beim Wandern auf dem Zugerberg (Schweiz).

Sie sind Diplom-Chemiker, und ihr Forschungsgebiet liegt im Bereich der chemischen Bildgebung auf der Mikrometer- und Nanometerskala. Was kann sich ein Laie darunter vorstellen?

Jeder weiß, wie ein Mikroskop aussieht und was es macht: Es eröffnet uns durch starke Vergrößerung den Blick in eine für das menschliche Auge verborgene Welt. Das Problem für Laien wie für Fachleute besteht häufig darin, zu verstehen, was ein Mikroskopbild darstellt oder aussagt. Ein herkömmliches Mikroskop gibt nämlich lediglich Form und Farbe von Mikrostrukturen wieder, liefert aber keine Informationen über die chemische Zusammensetzung oder weitere Eigenschaften. Genau dieses Problems nehmen sich Methoden zur chemischen Bildgebung an. Ich setze vor allem Laser-Mikroskope ein, welche Proben mit einem fein fokussierten Lichtpunkt abtasten. Das von der Probe zurückgeworfene Licht wird spektral analysiert, das heißt in die einzelnen Farben bzw. Wellenlängen aufgeteilt, und das erhaltene Spektrum enthält Informationen über die lokale chemische Zusammensetzung der Probe. Führt man das Experiment flächig Pixel für Pixel durch, kann man Verteilungskarten chemischer Elemente, Verbindungen und Kristallstrukturen bestimmen. Im speziellen Fall handelt es sich um die Raman-Mikroskopie, welche nach dem indischen Physiker C.V. Raman (Entdeckung der inelastischen Lichtstreuung an Molekülen 1928, Nobelpreis für Physik 1930) benannt ist, die Bestimmung von Molekül- und Kristallstrukturen ermöglicht und als bildgebende Methode mit einer Ortsauflösung von etwa 500 Nanometern (ein halbes Tausendstel Millimeter) durchgeführt werden kann.

Können Sie hier ein treffendes Beispiel für die Anwendung dieser Methode geben?

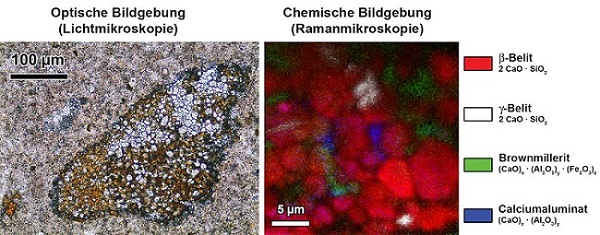

Ich möchte dies anhand einer aktuellen Kooperation zwischen zwei Südsternen erklären. Meine Freundin Petra Dariz ist Restauratorin und Kunsttechnologin. In ihrer Arbeit am Institut für Denkmalpflege und Bauforschung der ETH Zürich befasst sie sich insbesondere mit historischen Baumaterialien wie Romanzement, einem Vorgänger des heutigen Portlandzements aus dem 19. Jahrhundert. Gemeinsam untersuchten wir Kunststein-Fassadenproben aus der Schweiz der Jahrhundertwende, welche als Bindemittel Roman- oder Portlandzement enthalten. Ich verwende gerne das leicht veränderte Sprichwort „Ein Bild sagt mehr als tausend Spektren“, welches auch in diesem Fall gilt. Ein Mikroskopbild, das die Verteilung der verschiedenen Zement-Phasen wiedergibt, ermöglicht ein sehr viel besseres Verständnis dieses Materials als Analysen an nur einigen wenigen Messpunkten, wie sie bisher durchgeführt wurden. Die im Zementstein vorhandenen Relikte des nicht mit Wasser reagierten Zements stellen einen Schnappschuss des Brandvorganges dar, und so ermöglicht die Bestimmung der Phasenzusammensetzung Rückschlüsse auf die verwendete Zementart, die Zusammensetzung der Rohmaterialien und die Brenntemperaturen im Ofen. Darüber hinaus konnten wir mittels chemischer Bildgebung dem Zementstein zugesetzte Hochofenschlacke und Pigmente analysieren. Im Falle historischer Gebäude haben solche Informationen direkte Auswirkungen auf die bei der Restaurierung eingesetzten Materialien, bei modernen Materialien können sie Beiträge zu ihrem besseren Verständnis und das Bindeglied zwischen den Herstellungsbedingungen auf der einen Seite und den Materialeigenschaften auf der anderen Seite darstellen. Auf ganz ähnliche Weise lieferte und liefert diese Technik in einer Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin Beiträge zur Optimierung neuartiger Solarzellen-Materialien, wurde aber auch bei der Untersuchung von Stoffwechsel und Zellzyklus von Algenzellen oder der Mineralisierung von Dolomit durch die Aktivität bestimmter Bakterien eingesetzt (Weitere Informationen und Projekte, siehe http://www.schmid.eu.com).

Untersuchung von Proben der Kunststeinfassade des Merkur-Hauses in Horw/Luzern (Romanzement, 1892/93) mittels Licht- und Ramanmikroskopie. Die Falschfarben auf dem rechten Bild geben die chemische Zusammensetzung in Form der Zementphasen wieder. Ein Mikrometer (1 µm) entspricht einem Tausendstel Millimeter. Siehe: Thomas Schmid and Petra Dariz, Journal of Raman Spectroscopy 44 (2013) 882-891

Nach dem Abschluss der Oberschule für Landwirtschaft in Auer haben Sie sich für ein Chemiestudium an der TU München entschieden. Was hat Sie dazu bewogen, Chemie zum Gegenstand Ihrer beruflichen Laufbahn zu machen?

Naturwissenschaften interessieren mich schon lange, was bereits mitausschlaggebend für die Wahl der Oberschule war. Speziell an Chemie fand ich interessant, dass sie einerseits als Naturwissenschaft sehr fundamental die Welt aus ihrem Blickwinkel erklärt und andererseits im Beruf anwendungsbezogenes Arbeiten ermöglicht. Vor meinem Studium absolvierte ich in den agrarchemischen Labors der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Laimburg ein Sommerpraktikum, in dem ich Einblicke z.B. in Futtermittel- und Apfelanalysen gewinnen konnte. Auch wenn dafür sehr spezielle chemische und physikalische Analyseverfahren eingesetzt werden, haben der Nährstoffgehalt von Futtermitteln und der Nachweis von Pestizidrückständen in Äpfeln doch sehr praktische Konsequenzen. Dieser Anwendungsbezug ist heute immer noch ein wichtiger Bestandteil meiner Forschung in der Analytischen Chemie.

Seit einiger Zeit sind Sie sowohl in der Forschung als auch in der Lehre aktiv. Welche Vorzüge sehen Sie an diesen beiden Tätigkeiten?

Mein besonderer beruflicher Enthusiasmus gilt der Lehre. Studenten in Vorlesungen und Seminaren Wissen zu vermitteln und sie dabei vielleicht auch noch zu unterhalten, ergibt für mich einfach immer Sinn, welcher sich bei so mancher Verwaltungsaufgabe oder manchem Forschungsthema nicht so unmittelbar erschließt. Ich könnte mir eher eine reine Arbeit in der Hochschullehre als ausschließlich in der Forschung vorstellen, solche Stellen existieren an mitteleuropäischen Hochschulen aber praktisch nicht. Deshalb habe ich für meinen Wechsel gezielt nach Möglichkeiten gesucht, welche neben der Forschung auch Zugang zur Lehre ermöglichen, was über die Humboldt Universität zu Berlin im Rahmen einer Habilitation der Fall sein wird. Die Kombination aus Forschung und Lehre ist sehr abwechslungsreich und macht in einem angenehmen Umfeld und bei Forschungsprojekten, die den persönlichen Interessen entsprechen, großen Spaß. Im Idealfall kann man dabei dann manchmal auch Ergebnisse aus der aktuellen Forschung in die Lehre einfließen lassen.

Mit den ETH-Doktoranden Carolin Blum und Lothar Opilik auf der Internationalen Ramanspektroskopie-Konferenz, welche 2012 zu Ehren C.V. Ramans in Bangalore/Indien abgehalten wurde.

Sie haben vor kurzem eine Stelle an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (kurz BAM) in Berlin angenommen. Diese Einrichtung übernimmt primär die Aufgabe, für Sicherheit in den Bereichen Technik und Chemie zu sorgen. Welchem Tätigkeitsgebiet werden Sie sich an diesem Institut widmen?

Wie der Name schon sagt, ist die BAM heute eine Bundesbehörde, die sich schwerpunktmäßig mit Materialforschung und -prüfung befasst. Dabei decken Materialanalysen und -tests sowie die Untersuchung des Verhaltens von Materialien unter Extrembedingungen den überwiegenden Teil der Aktivitäten ab. Als analytischer Chemiker und Spektroskopiker werde ich mich mit der Weiterentwicklung spektroskopischer Analyseverfahren und der Untersuchung neuer Anwendungen dafür befassen. Dabei wird weiterhin die chemische Bildgebung das Hauptthema sein. Neben der genannten Ramanmikroskopie werde ich mich auch mit anderen, für mich neuen Spektroskopietechniken befassen und einige anwendungsorientierte Projekte fortsetzen (Bau- und Solarzellenmaterialien) bzw. neu beginnen. Hier kommt mir entgegen, dass die Grundlagenforschung der BAM immer das Ziel hat, das dort gewonnene Wissen in die anwendungsbezogene Forschung zu übernehmen und im Idealfall bei der Lösung von Fragestellungen aus der Praxis umzusetzen.

Was wird sich Ihrer Meinung nach in der Materialforschung in den nächsten Jahren Spannendes tun, welche Durchbrüche sind absehbar?

„Klein, kleiner, am kleinsten“ ist ja ein Trend, den wir etwa bei Elektronikprodukten kennen, und Nano ist eben nicht nur ein Modewort aus der Werbung, sondern auch eine wissenschaftliche „Modeerscheinung“, ich will es aber nicht nur als solche abtun. Nanowissenschaften findet man heutzutage sicherlich in irgendeiner Form in jedem Institut für Materialwissenschaften. Interessanterweise gibt es bisher nur sehr wenige kommerzielle Produkte, die aus nanotechnologischer Forschung hervorgegangen sind, auch wenn oft mit „Nano“ geworben wird. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Lotuseffekt bei selbstreinigenden Oberflächen, der aber nichts mit der gezielten Herstellung gewünschter Nanostrukturen, sondern vielmehr mit dem Einsatz einfacher und schon lange bekannter Nanopartikel zu tun hat. In der Forschung erkennt man mancherorts den Trend, nicht mehr nur herausfinden zu wollen, welche Nanostrukturen man herstellen kann, sondern deren Eigenschaften zu untersuchen und daran zu arbeiten, sie mit wiederholbar gleichen und gewünschten Eigenschaften herzustellen. So ist etwa das Ziel des genannten Solarzellen-Projektes, neuartige Dünnschicht-Materialien mit lediglich etwa einem Tausendstel Millimeter Schichtdicke so gut zu verstehen, dass man auf ihrer Grundlage unter optimierten Herstellungsbedingungen Solarzellen mit der Effizienz herkömmlicher (dicker) Silizium-Solarzellen erhält oder diese in ihrer Ausbeute sogar übertreffen kann. Dazu werden Analyseverfahren mit Ortsauflösungen im Mikrometer- und Nanometerbereich benötigt, und auch in der Analytischen Chemie ist der Trend hin zu „Nano“ erkennbar. Neben meinen eigenen anwendungsbezogenen Projekten war die Weiterentwicklung einer in dieser Gruppe erstmals demonstrierten Raman-Technik mit einer Ortsauflösung von nur 10 Nanometern (1 Hunderttausendstel Millimeter) das Hauptziel meiner Arbeit an der ETH Zürich. Ein in der Nanotechnologie häufig genanntes Material ist Graphen, also Graphit-artiger Kohlenstoff, welcher aus einer nur ein Atom dünnen Schicht besteht und daher sogar weniger als ein Nanometer (ein Millionstel Millimeter) in der Dicke misst. Graphen könnte als Material für Elektroden und elektronische Bauteile eingesetzt werden. Vermutlich werden aufgrund solcher und ähnlicher Technologien Tablet-Computer, welche heute schon in begrenztem Maß Papier ersetzen können, irgendwann annähernd so dünn und flexibel wie ein Blatt Papier sein.

Sie befinden sich also gerade im Umzug nach Berlin. Dies ist ihr dritter Standortwechsel, davor sind Sie nach Zürich gezogen und davor waren Sie in München. Was ist für Sie am Schwersten an einem Umzug?

Lassen Sie mich mit dem Guten beginnen. Ein Umzug ist ideal für einen Neubeginn in vielerlei Hinsicht. Der neue Ort steht für den Neuanfang, und das physische Entsorgen alten Krempels erleichtert das psychische Loslassen alter Dinge. Die Zeit des Umzugs selber ist sehr anstrengend. Diesmal habe ich einen Monat vorher - das Stellenangebot kam relativ kurzfristig - einen fast unüberwindbaren Berg aus Entsorgen, Einpacken, Organisatorischem und Papierkram vor mir gesehen. Ich hatte viel Hilfe von meiner Freundin, und gemeinsam haben wir es dann doch geschafft. Neben dem reinen Räumen der Wohnung muss man an vieles gleichzeitig denken, damit am Tag des Umzugs alles abgemeldet und die Wohnung leer ist und an der neuen Wohnung zumindest Schlüssel, Strom usw. vorhanden sind. Die Wohnungssuche ging diesmal sehr schnell und unproblematisch vonstatten, da habe ich in München schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Wenn mit dem Umzug ein Wechsel des Landes verbunden ist, gibt es natürlich noch mehr Papierkram zu erledigen, auch wenn durch die Personenfreizügigkeit innerhalb der EU – und über Abkommen auch in der Schweiz – einiges erleichtert wird. Die in Europa heute ungewohnte Zollgrenze zwischen Schweiz und EU bedingt einen weiteren Papierstapel.

Südtirol, Bayern und die Schweiz haben zahlreiche sprachliche und kulturelle Gemeinsamkeiten. Wo sehen Sie die Unterschiede?

Tja, treffen sich ein Südtiroler, ein Bayer und ein Schweizer…. Bei dieser Frage muss man aufpassen, nicht in Klischees zu verfallen, denn es gibt sie schon, die wahren Klischees. Ich habe viel über diese Frage nachgedacht, und es fiel mir etwa die Verkehrskontrolle abends in München ein, bei der ich nach Alkoholkonsum gefragt wurde. Als ich verneinte, da ich schließlich gerade von der Arbeit käme, war das für den Polizisten in Bayern, wo Bier ein Grundnahrungsmittel ist, kein zwingender Widerspruch, weshalb er meinte: „Des wui nix hoaß’n.“ Außerdem fiel mir der Igel ein, den meine Freundin in Zürich gesehen hat, wie er abends den Zebrastreifen benutzte, um über die Straße zu kommen, und der ungewollte Witz der Radioschlagzeile „Der Klimawandel wird sich auch auf die Schweiz auswirken“, sagt sicher auch einiges aus. Manches lässt sich eben sogar von der Schweizer Grenze nicht aufhalten. Die kurze Antwort ist vielleicht: Wir sind in Europa, wo die kulturellen Eigen- und Besonderheiten kleiner Einheiten nicht im Widerspruch zur gemeinsamen Kultur, den gemeinsamen Grundwerten und Freiheiten stehen. Mit kleinen Einheiten meine ich hier eher einzelne Schweizer Kantone oder die Regierungsbezirke in Bayern. Gerade die Schweiz ist mit ihren vier Sprachen und 26 (!) Kantonen so vielfältig, dass man diese Frage gar nicht so allgemein beantworten kann, von den Unterschieden zwischen Zürich und dem Land ganz zu schweigen. Auch in Bayern werden einem die Unterschiede spätestens klargemacht, wenn man einen zweifelsohne in Bayern lebenden Franken als Bayern bezeichnet. Sprachlich und kulturell sind uns Südtirolern sicher die Ober- und Niederbayern näher als die Schweizer, auch wenn Graubünden uns doch recht nahe ist. Wir leben eben eigentlich in einem Europa der Regionen, und die Grenzen der Nationalstaaten wurden im 19. Jahrhundert dazuerfunden. Ähnlichkeiten und Unterschiede lassen sich nicht an den Staatsgrenzen und oft nicht einmal an den Grenzen eines deutschen Bundeslandes festmachen, da muss man mehr ins Detail gehen. Was in der Schweiz sicher besonders ist und dieses Land von wohl allen anderen europäischen Ländern unterscheidet, ist das Staatsverständnis. Der Schweizer sieht sich wirklich als Teil des Staates und diesen nicht als „feindliches“ Gebilde, dem man im Zweifelsfall misstraut. Wenn an der Straße etwas herumliegt, was da nicht hingehört, weil da etwa jemand ein paar Zettel entsorgt hat, wird sich in der Schweiz ein Passant finden, der das wegräumt, so wie er es in der eigenen Wohnung eben auch machen würde. Im restlichen Europa regen sich in so einem Fall Passanten höchstens darüber auf, dass die Stadtreinigung so selten unterwegs ist. Damit hängt zusammen, dass das Klischee von der sauberen und ordentlichen Schweiz, in der alles funktioniert und sogar öffentliche Verkehrsmittel auf die Minute pünktlich sind, wirklich stimmt. Höflichkeit und Funktionieren von Dienstleistungen fallen schon fast schockartig auf, wenn man sich in der Schweiz als Ausländer das erste Mal anmeldet. Jedenfalls ging es mir angesichts meiner Erfahrungen im entsprechenden Münchner Amt so. Natürlich kann man noch das Tempolimit von 120 km/h auf der Autobahn in der Schweiz nennen, welches das Fahren, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, sehr angenehm macht. In Deutschland muss man sich an einen wesentlich aktiveren und aggressiveren Fahrstil gewöhnen, wenn man selbst bei Tempo 160 besser nicht von der mittleren auf die linke Spur wechselt, da dort jemand mit 220 angebraust kommt. Alleine mit der Schweizer Höflichkeit konnte ich es mir übrigens erklären, dass es in der Schweiz so viele, manchmal recht komplizierte, ungeregelte Kreuzungen mit reiner Rechtsvorfahrt gibt, die tadellos funktionieren. Dagegen ist der allseits bekannte Schilderwald an deutschen Kreuzungen wohl oft wirklich notwendig. Ich könnte da noch viel schreiben. Jedenfalls hilft es meiner Erfahrung nach, die Eigenheiten jedes Landes oder jeder Stadt als kulturelle Besonderheiten zu akzeptieren. Ansonsten müsste man dauerbeleidigt sein, wenn man die Schweizer Höflichkeit gewohnt, täglich mit der Berliner „Schnauze“ konfrontiert wird.

Haben Sie die Entwicklung Südtirols als Forschungsstandort verfolgt? Wo sehen Sie hier noch Verbesserungspotenzial?

Ich kann da kein objektives Urteil abgeben, da ich diese Entwicklung zwar von außen etwas mitverfolge, aber eben doch seit 20 Jahren nicht mehr in Südtirol lebe. In dieser Zeit wurden die Freie Universität Bozen und die EURAC gegründet, die sicher einiges in Südtirol angestoßen haben, wo Forschung vorher kaum präsent war, wenn man vom landwirtschaftlichen Versuchswesen und einigen Firmen absieht. Trotzdem rangiert meines Wissens das reiche Südtirol mit seinen am Bruttosozialprodukt gemessenen Ausgaben für Forschung immer noch im Bereich der EU-Schlusslichter Rumänien und Bulgarien. Das kann nicht der Anspruch unseres Landes sein. Sicher hängt viel davon ab, was die Politik will, die ja die Gründung der Uni vorangetrieben hat. Dank in- und ausländischer Wissenschaftler haben sich Bachelor-, Master- und mittlerweile auch Doktoratsstudiengänge etabliert, und natürlich läuft entsprechende Forschung. Es ist aber auch eine interessante Frage, ob man die FU Bozen zu einer Universität im eigentlichen Sinne ausbauen will, wo etwa in der Fakultät für Naturwissenschaft und Technik neben Landwirtschaft und Maschineningenieurwesen auch die klassischen Naturwissenschaften Physik, Biologie und Chemie Platz finden. Das ist natürlich alles eine Frage des Willens und des Geldes. Woran ich bei einer solchen Frage auch unweigerlich denken muss, ist das leidige Thema der unzähligen Doktortitel in unserem Land. Würde man die Hintergründe nicht kennen, müsste man sich ungläubig die Augen reiben, wenn man dem höchsten akademischen Grad so häufig begegnet, den im restlichen deutschen Sprachraum nur 1-2% der Bevölkerung führt. Auch fragt man sich – gerade auch aufgrund des geringen Forschungsanteils am Arbeitsmarkt – wo die Doktoren alle arbeiten sollen. Dass sich hierzulande alle Akademiker Doktor nennen, egal ob sie Bachelor, Master (Warum übersetzt den eigentlich niemand mit „Meister“?), Magister, Diplom-Ingenieur – und was es sonst noch alles gibt – sind, muss man einem „Auswärtigen“ erst erklären. Natürlich redet man sich auf die italienischen dottore-Grade hinaus, die – wenn auch innerhalb Italiens umstritten – vollkommen legitim sind. Dass eine willkürliche Übersetzung von dottore in Doktor auch innerhalb Italiens nicht legitim ist, vom Ausland ganz zu schweigen, ist mittlerweile hinlänglich bewiesen. Die aktuelle Situation wird vom Wikipedia-Artikel „Doktor“ gut wiedergegeben. Natürlich ist so ein Titel an sich nicht wichtig, und ich schreibe ihn auch nur vor meinen Namen, wo es im beruflichen Umfeld nötig ist. Bedenkt man aber die Schwierigkeiten, die deutsche Politiker wie Guttenberg zu Recht bekamen, weil sie ihre Arbeit abschreiben ließen, abgeschrieben haben oder zumindest nicht korrekt mit Quellen umgegangen sind, erscheint es absolut lächerlich, dass ein Großteil unserer Politiker sich Doktor nennt, ohne jemals eine Doktorarbeit geschrieben zu haben. Auch weiß ich von Leuten, die mit einem im Ausland erworbenen Doktorat in Südtirol beruflich benachteiligt waren. Wenn Südtiroler, die im Ausland promoviert haben, dort aufgrunddessen besser eingestuft werden und Zugang zu interessanteren Stellen haben, ist es überflüssig über die Rückholung der „klugen Köpfe“ (wie es manchmal in der Presse heißt) zu sprechen, solange in Südtirol selbst bei der Einstufung bei Landesstellen die Existenz der dritten Ebene akademischer Abschlüsse (neben Bachelor und Master) ignoriert wird. Vielleicht nimmt sich die auf Mag. Durnwalder folgende Landesregierung dieses Themas an, welcher ja möglicherweise mit Martha Stocker eine Doktorin angehören wird, die den Titel zu Recht führt. Ich finde es jedenfalls nicht konsequent, als Politiker gegen illegal übersetzte Ortsnamen zu reden und zugleich einen illegal übersetzten akademischen Grad zu führen.

Was machen Sie, wenn Sie gerade nicht im Hörsaal oder im Labor stehen?

Über die Jahre sind Wandern und Fotografieren (Landschaft, Natur, Architektur) zu meinen Lieblingshobbys geworden, und natürlich lässt sich beides hervorragend kombinieren. Wenn Sie so wollen, spielt die Bildgebung auch in der Freizeit eine wichtige Rolle. Mit meiner Freundin habe ich viele schöne Gegenden der Schweiz erkundet, und aus gemeinsam ausgewählten Fotos entsteht jedes Jahr ein Kalender mit einer Auflage von 20-30 Stück für Verwandte und handverlesene Freunde und Bekannte. Nun sind hauptsächlich Berlin und Brandenburg als Fotomotive dran.

Interview: Verena Platzgummer